En esta sala del museo encontrarás un gabinete de curiosidades creado a través de una visión contemporánea. En este espacio hay una selección de minerales, vegetales, animales, objetos -rituales y artísticos-, mapas e instrumentos científicos de distintas épocas y regiones. Se trata de dar cuenta de los medios con que las sociedades se han provisto para comprender la dimensión, dinámica y composición del territorio. Configurados como auténticos laboratorios de investigación, los gabinetes han sido el espacio privilegiado para el desarrollo de diversas disciplinas, entre ellas las relativas al pensamiento científico y la museología.

Evolución de la vida continental en el globo terrestre. Estudio geológico antidiluviano periodo carbonífero

José María Velasco (1840-1912)

México, ca. 1904

Óleo sobre cartón

Museo Nacional de Arte, INBA/ Secretaría de Cultura

Evolución de la vida marina en el globo terrestre. Flora y fauna marina del periodo paleozoico siluriano y devónico

José María Velasco (1840-1912)

México, ca. 1904

Óleo sobre cartón

Museo Nacional de Arte, INBA/ Secretaría de Cultura

Multivallecillo

Vallecillo, Nuevo León, s/f

Pez fosilizado y piedra caliza Colección Ing. Mauricio Fernández

Floripondia (Datura arbórea, Linn.)

Adolfo Tenorio (1855- 1926)

México, 1908

Dibujo y acuarela

Fondo Reservado, Instituto de Biología, UNAM

Huaya elegans

Hesiquio Hiriarte

tiraje de la revista La Naturaleza

México, 1876

Litografía

Museo Nacional de Arte, INBA /Secretaría de Cultura

Acacia acapulcencis

Alexander von Humboldt (1764- 1859) y Aimé Bonpland (1773- 1858) En Voyage de Humboldt et Bonpland. Sixiéme partie. Botanique

París, 1819

Impreso y acuarela

Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México, UNAM

Ortópteros mexicanos

México, siglo XXI

Especímenes taxidermizados

Colección Nacional de Insectos, Instituto de Biología, UNAM

Megalópteros mexicanos

México, siglo XXI

Especímenes taxidermizados

Colección Nacional Insectos, Instituto de Biología, UNAM

Coleópteros mexicanos

México, siglo XXI

Especímenes taxidermizados

Colección Nacional Insectos, Instituto de Biología, UNAM

Mariposas monarca mexicanas y familias relacionadas

México, siglo XXI

Especímenes taxidermizados

Colección Nacional Insectos, Instituto de Biología, UNAM

Búho (Bubos virginianus)

México, siglo XX

Espécimen taxidermizado

Colección Nacional de Aves, Instituto de Biología, UNAM

Quetzal Mesoamericano (Pharomacus mocinno)

México, siglo XX

Espécimen taxidermizado

Museo de las Aves de México, Saltillo

Lámina XXIII del Manual de Geología

Andrés Manuel del Río (1764- 1849)

México, 1841

Impreso

Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México, UNAM

Modelo de coral en cristal (Hidrozoo colonial)

Leopoldo Blaschka (1822- 1895) & Rudolph Blaschka (1857-1939)

Alemania, s. XX

Imitación de coral hecha de cristal con colorantes e inclusión de filamentos de cobre Colección Nacional de Moluscos, Instituto de Biología, UNAM

Espóndilo americano

La paz, Baja California, s. XX

Espécimen

Colección Nacional de Moluscos, Instituto de Biología, UNAM

Chitonidae (cucarachas de mar)

Zihuatanejo, Guerrero, 1939 (recolección)

7 especímenes

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

Argonautidae

Salina Cruz, Oaxaca, 1961 (recolección)

Espécimen

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

Mytilidae

Veracruz, 1946 (recolección)

Espécimen

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

Haliotidae

La Paz, Baja California, 1845 (recolección) Espécimen

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

Bodegón con frutas, alacrán y rana,

Hermenegildo Bustos (1832-1907)

México, 1874

Óleo sobre tela

Museo Nacional de Arte, INBA / Secretaría de Cultura

Alacrán (Vejovis intrepidus intrepidus)

Tecomán, Colima, s. XX

Espécimen en formol

Colección Nacional de Arácnidos, Instituto de Biología, UNAM

Capiscum annum., “Chile de árbol”

Huetámo, Michoacán, 1991 (recolección) Espécimen vegetal conservado en seco

Herbario Nacional, Instituto de Biología, UNAM

Opuntia heliabravoana “Xoconostle”

Ajacuba, Hidalgo, 1989 (recolección)

Espécimen vegetal conservado en seco

Herbario Nacional, Instituto de Biología, UNAM

Dicotiledones. Malváceas (Malva rotundifolia)

José María Velasco (1840-1912)

México, 1869-1870

Acuarela sobre papel

Fondo Reservado, Instituto de Biología, UNAM

Dicotiledones. Malváceas (género Anoda)

José María Velasco (1840-1912)

México, 1869-1870

Acuarela sobre papel

Fondo Reservado, Instituto de Biología, UNAM

Murciélago magueyero (Leptonycteris yerbabuenae)

México, siglo XX

Espécimen taxidermizado

Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM

Plato Ofrenda funeraria real

Cultura maya

Tumba real del grupo Sur, Balamkú, Campeche, 600-900 d.C

Cerámica modelada y pintada

Museo de Arqueología Maya “Fuerte de San Miguel”, Campeche, Instituto Nacional de Antropología e Historia /Secretaría de Cultura

Agave salmiana

Coyoacán, Ciudad de México, 2010 (recolección) Espécimen vegetal conservado en seco

Herbario Nacional, Instituto de Biología, UNA

Leptonyceris yerbabuenae polinizando

Chuy Moreno (1962-)

México, siglo XXI

Impresión digital

Colección del autor

Libellus de medicinalibus indorum herbis “Códice De la Cruz-Badiano”

Martín de la Cruz (1484- 1560) y Juan Badiano (ca. 1490- ca. 1560)

México, 1552

Facsimilar

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Este manuscrito, conocido como Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis “Pequeño libro sobre hierbas medicinales indígenas” es considerado el primer herbario ilustrado de América, un puntual compendio sobre las propiedades y usos curativos de plantas de la flora mexicana. El códice fue realizado por el nahua Martín de la Cruz, miembro del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Juan Badiano, nativo de Xochimilco, tradujo del náhuatl al latín el documento. El Libellus se divide en trece capítulos que corresponden al sistema nahua de las enfermedades -estratificado de la cabeza hasta los pies-, finalizando con signos relativos a la cercanía de la muerte. El códice guarda cierta similitud con antiguos herbarios europeos (algo lógico, proviniendo de una institución orientada a la aculturación de los indios), pero también marca una diferencia en su método de ilustrar, en el que se recurre a modelos prehispánicos de representación de flora, agua, minerales y fauna.

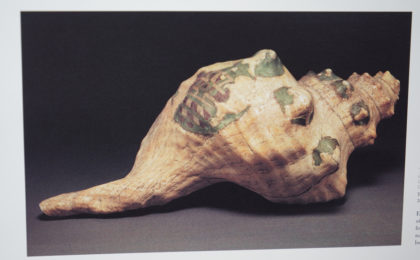

Caracol-trompeta

Cultura teotihuacana

Teotihuacán, Estado de México, 200-650 d.C

Caracol pintado y estucado

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

El refinamiento de la cultura teotihuacana se expresa también en la música. Este es un caracol usado como instrumento de aire. Fue elaborado cortándole el ápex (extremo en punta del caracol) para lograr una boquilla que propiciara el sonido. Los teotihuacanos lo recubrieron con estuco para reproducir glifos, numerales e imágenes de plumas de quetzal, acto ritual con lo que el instrumento se transformó en un “caracol emplumado”, un instrumento precioso o sagrado. Los glifos se relacionan con la cuenta de los años, mientras que los numerales indican el 9 y el 12. Muy posiblemente, este caracol fue usado para dar voz a una deidad, cuando ésta aparecía en los rituales personificada por un sacerdote.

Chalchiuhtlicue

Cultura mexica

Cuenca de México 1250-1521d.C

Escultura de piedra basáltica

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

El Castillo (Chichén-Itzá) de El proyecto Catherwood

Leandro Katz (1938-)

1985

Plata sobre gelatina

Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM

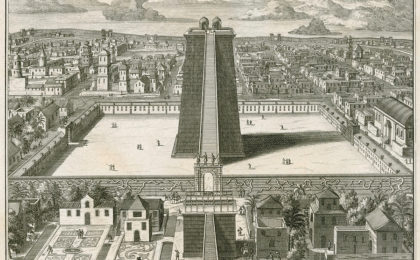

Teotihuacán

Johann Moritz Rugendas (1802-1858) ca. 1831-1834

Óleo sobre tela

Colección Museo Soumaya

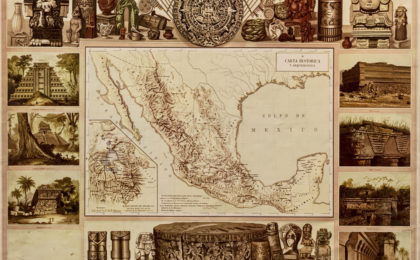

Monuments ancients du Mexique en Recherches sur les Ruines de Palenqué: et sur origines de la civilisation du Mexique

Jean-Frédérik Waldek (1766?- 1875)

París,1866

Libro impreso

Biblioteca personal Antonio Castro Leal, Biblioteca de México/ Secretaría de Cultura

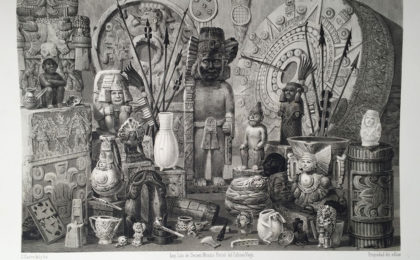

Antiquités mexicaines

Guillermo Dupaix (1746- 1818)

París, 1794

Libro impreso

Biblioteca personal Antonio Castro Leal, Biblioteca de México/ Secretaría de Cultura

Imágenes termográficas de la zona arqueológica de Tajín registrada con sensores remotos

Patricia Castillo (directora del proyecto)

México, ca. 2010

Impresión digital

Proyecto Tajín, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Colección sistemática de minerales

s. XIX

Muebles de madera que contienen diversas muestras de minerales

Museo de Geología, Instituto de Geología, UNAM

Radio Galena, 2004

Ariel Guzik

Ensamblado industrial, ebanistería y piedra galena

Colección Ariel Guzik

Los radios de galena (materia mineral del grupo de los sulfuros), creados a inicios del siglo XX, permiten captar frecuencias de amplitud modulada (AM) mediante el uso de cristales de galena provenientes de las minas de plomo. En su obra Radio de Galena, Ariel Guzik hace un homenaje a este aparato. La estructura del radio aquí exhibido contiene más elementos y circuitos que aquellos primeros receptores, pero preserva el uso de la galena como fuente de poder. Esta radio permite captar los sonidos de la tierra: la antena recibe dichas sonoridades, casi siempre imperceptibles para el oído. La galena decodifica las ondas y las entrega a la imaginación del visitante.