El arte rupestre tuvo un papel activo entre los pueblos que lo cultivaron, ya fuera para comunicar algo, recordar eventos, interactuar con seres no humanos o activar las fuerzas naturales. De tal forma, los retratos de individuos, animales, seres fantásticos, símbolos o elementos de la naturaleza contribuyeron a mediar las relaciones entre estos antiguos pobladores y el paisaje.

Esas imágenes no se plasmaban al azar: se escogían sitios visibles u ocultos, públicos o privados, en muchos de los cuales se han encontrado evidencias de la realización de actividades rituales. Son espacios que manifiestan no sólo la imaginación de sus creadores, sino que podían tener un carácter sagrado. Se trata de una muestra de las formas con que los seres humanos se han relacionado con el territorio.

Tablas

Cultura kumiai

San Faustino, Baja California, siglo XIX

Madera tallada y pintada

San Diego Museum of Man, Estados Unidos de América

Estas tablas eran usadas como máscaras o se clavaban en el piso junto con una capa de cabello, para recibir al espíritu de los ancestros durante los rituales funerarios de los kiliwas. La imagen pintada al frente representa el clan al que pertenecían, cuyo nombre era el mismo del manantial ubicado en el territorio de caza y recolección de cada grupo.

Capa de cabello

Cultura yumana peninsular

Bahía de los Ángeles, Baja California Sur, siglo XIX Cabello humano anudado con cordel de agave Smithsonian Institution, Estados Unidos de América

Para los yumanos el cabello humano es un contenedor de vida de los ancestros. Los chamanes eran los únicos que podían elaborar estas capas y utilizarlas en los rituales funerarios, ocultándolas en cuevas el resto del tiempo. Eran objetos de gran importancia que dotaban de corporeidad a los espíritus de los antepasados.

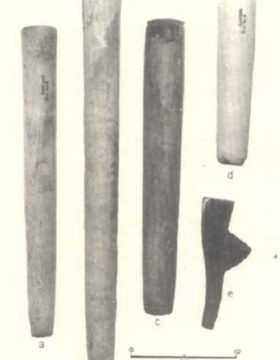

Chacuaco o pipa

Cultura cochimí

Sierra de Guadalupe, Baja California Sur

Piedra

Centro INAH Baja California Sur, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Fumar tabaco silvestre en grandes cantidades produce alucinaciones que, para los yumanos, revelan otras dimensiones del universo, como la de los muertos. Para ello se elaboraban estos chacuacos que los curanderos emplearon en ceremoniales. También se usaron para curaciones, succionando a través de ellos.

Ñipumjo

Cultura kiliwa

Valle de la Trinidad, Baja California, siglo XX Madera tallada

Colección particular

El ñipumjo protege a los miembros de un clan y su territorio. Se coloca al centro del espacio ceremonial flanqueado por los ancestros del grupo, como parte del ciclo final de los funerales colectivos llamados ñiwey. Su función es enviar a quienes han muerto recientemente a un lugar animado por el baile, el canto y con abundancia de animales para cazar: el paraíso yumano.

Varas ceremoniales o abanicos de plumas

Cultura cucapá

Norte de la península de Baja California

Plumas y vara

Smithsonian Institution, Estados Unidos de América

Las varas o abanicos ceremoniales se utilizaron en los rituales funerarios a lo largo de la península de Baja California. Se encajaban en el suelo detrás de cada capa de cabello humano o eran porta- das por individuos ataviados como ancestros. También aparece su representación en el arte rupestre.

Recipiente

Cultura cochimí

Sierra de Guadalupe, Baja California Sur

Raíz de cardón, óxidos de hierro y piedra pómez

Centro INAH-Baja California Sur, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Este recipiente de raíz de cardón, cactácea común en Baja California, contiene trozos de óxido de hierro y una piedra pómez. Del óxido se obtenía el color amarillo y con la piedra se tallaba la roca para hacer petrograbados o alisar la superficie a pintar. Este objeto se encontró en un entierro múltiple, junto con otros elementos de uso personal.

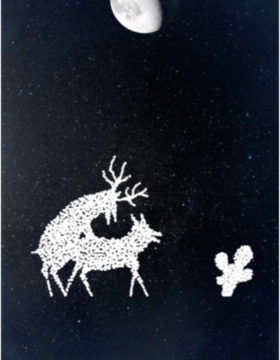

Conteos lunares

Petrograbado de Presa de la Mula, Nuevo León

Aproximadamente 6,500 a 3,000 años de antigüedad

Grabado por percusión

Contar el tiempo: conversaciones con el paisaje celeste

Reconocer los movimientos periódicos de los astros, como el sol, la luna o Venus, permitió contabilizar la duración de los ciclos que ocurrían en el territorio. Al observar el firmamento, el ser humano pudo entretejer el tiempo de los astros con las variaciones en la Tierra.

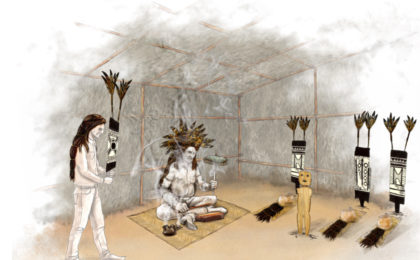

El espacio ritual en La Proveedora

Sitio cerro de San José/La Proveedora, Sonora

Cultura Trincheras

200 – 1450 dC.

La tradición Trincheras: un ritual con el paisaje

Las imágenes del arte rupestre se insertan en lugares donde se llevaban a cabo rituales diversos. Un ejemplo son los sitios localizados en el desierto de Sonora, conocidos como tradición Trincheras, los que se distinguen por un diseño común del espacio: una ladera con terrazas, petrograbados al pie de un cerro y una plaza.

Esta proyección muestra el cerro de San José, donde cada solsticio de verano se celebraba la danza ritual del venado para atraer las lluvias.

Caza ritual del venado

Concebido a veces como animal y humano, a veces como dios y ancestro, el venado ha estado presente en numerosas tradiciones orales y ceremonias de los pueblos originarios de México, muchas de ellas relacionadas con su caza ritual, acto simbólico de sacrificio entre los dioses.

Cesta

Cultura kumiai

Baja California, siglo XX

Cesta tejida y pintada

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Para los yaquis el venado se transforma en hombre por las noches, cuando enseña a los iniciados las artes de la danza durante el sueño. Esta cabeza es empleada en el baile ritual de cabo de año que conmemora a los muertos. Solamente en este ceremonial se mata al venado para que, metafórica- mente, su espíritu apoye el tránsito del difunto hacia el más allá.

Jícaras ceremoniales

Cultura huichola

Mezquitic, Jalisco, siglo XX

Jícara pintada con adornos de chaquira y figuras modeladas en cera

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Secretaría de Cultura

Los huicholes llaman al venado Nuestro Hermano Mayor; al ofrendar flechas votivas, invitan a diferentes seres –como el venado- a sacrificarse y convertirse en dioses. También ofrecen gotas de sangre animal en una jícara como alimento divino para que, se les conceda vida, lluvia y buenas cosechas.