Para el ser humano el territorio nunca es sólo la superficie visible, sino que se integra en un todo que abarca las profundidades de la tierra y el manto celeste que la cubre, extendiéndose a todas las posibilidades de la imaginación creativa de las comunidades. Así, se construye un paisaje –un cosmos- con diversos niveles y puntos cardinales en torno a un centro que los articula, poblando de ancestros, deidades y seres sobrehumanos ese universo.

Lejos de ser un mundo estático, las fuerzas de la naturaleza o el movimiento de los astros provocan una inestabilidad incesante que debe ser controlada. A las fuerzas del cosmos se les otorga una cualidad humana que permite dialogar con ellas y mantener el equilibrio propicio para la vida. En este diálogo hay personas iniciadas en el arte de manejar el tiempo y el espacio, capaces de ir y venir de un plano a otro de ese universo para favorecer el entendimiento de sus habitantes

Jugador de pelota

Nayarit, México, 200 a.C. – 600 d.C.

Cerámica

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

El juego de pelota se ha practicado por más de tres mil años con el propósito de mantener el universo en equilibrio. La cancha representa al inframundo, los jugadores y sus movimientos al plano terrestre y la pelota al sol. Los jugadores tenían la ardua misión de mover la pelota hacia el cielo; de esta forma, el sol regresaba del inframundo y renacía en el firmamento.

Jugadores de pelota

Nayarit, México, 200 a.C. – 600 d.C.

Cerámica

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

Antes de comenzar la contienda se acordaba el número de jugadores, los tantos a alcanzar y la modalidad de golpeo: antebrazo, cadera, piernas o mazo. El cuerpo se protegía con tiras de algodón y cuero. La cancha se dividía a la mitad, resultando ganador quien lograra pasar la pelota al lado contrario.

Pelota

Sinaloa, siglo XX

Hule

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

La pelota estaba hecha del hule de árboles de clima selvático, obtenido mediante el intercambio y el tributo que posibilitó su presencia en toda Mesoamérica. También se fabricaban pelotas más pequeñas para ofrendas rituales.

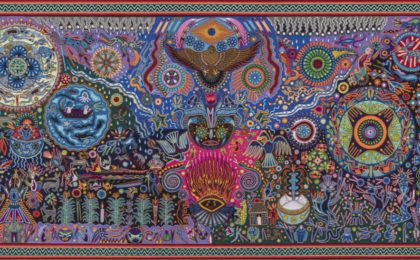

Tabla wirrarika diurna (cultura huichola)

Pedro Gayeli

Ciudad de México, 2018

Estambre, madera, cera de Campeche

El Apartado. Museo/Laboratorio, Secretaría de Cultura

Estas tablas refieren la creación del mundo desde la visión de la cultura wirrarika (conocida genéricamente como huichola). Las imágenes provienen del nierika, el don de ver que poseen sólo los iniciados al consumir peyote. A través de un rito se visita a los dioses y se les pide permiso para hacer la tabla; las visiones que se obtienen se trasladan a la tabla.

Tabla wirrarika nocturna

Álvaro Ortiz (n. 1973)

Tepic, Nayarit, 2018

Estambre, madera, cera de Campeche

El Apartado. Museo/Laboratorio, Secretaría de Cultura

El cosmos huichol se divide en dos planos fundamentales: el mundo diurno, luminoso, ámbito del sol y del género masculino; y el inframundo, ligado a la oscuridad, asociado al agua y a lo femenino. La naturaleza dferenciada de estos territorios enmarca las gestas de los dioses; mientras que en el plano celeste reina el dios del astro solar, en el subterráneo habita la diosa del mar.

Canto del mitote del maíz tostado rarikira

Marcos José Antonio (registro de Konrad Theodor Preuss)

Santa Bárbara, Nayarit, 1906

Grabación digital a partir de cilindros de cera

Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

En esta grabación centenaria se escucha al marakame o chamán huichol, narrando la epopeya mítica ocurrida en sus sitios sagrados. El canto puede extenderse por varias noches y al ejecu- tarlo el marakame asume el papel de distintos personajes, entablando diálogos entre ellos con su propia voz, cambiando de tiempo y espacio continuamente.

Quexquemitl totonaco

Pantepec, Puebla, 1964

Algodón y lana en telar de cintura

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

Bordado en esta prenda, se revela el universo totonaco: la franja inferior muestra al inframun- do, hogar de aguas y huracanes. En medio se encuentra la superficie terrestre, espacio de riqueza; en la parte superior, el cielo, habitado por los astros. Así, las mujeres que tejen el quexquemitl visten sobre sus hombros el conocimiento y la memoria de su territorio cósmico.

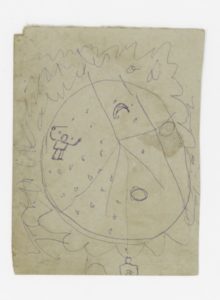

Mapa del mundo totonaco

Ceiba Chica, Veracruz, 2016

Carboncillo y tinta sobre papel

Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Cultura

Este mapa, realizado por un curandero, plasma la misma visión cósmica bordada en el quex- quemitl, sólo que aquí ofrece una perspectiva cenital, mientras que la prenda lo representa de perfil. Al hablar de pueblos originarios generalmente pensamos en miradas rígidas, poco cambiantes, pero ambas piezas nos muestran que, aún bajo concepciones comunes, siempre hay individuos con formas de expresión propias.

Sirena

2015

Tenango de Doria

Otomí

Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología

Para los pueblos originarios de la Huasteca en su arquitectura imaginaria del mundo, el huracán es protagonista, personificado como un ancestro masculino o en su forma femenina como una sirena, es también plasmado en recortes de papel, así como en figuras de espiral, trazos que denotan la conjunción de vientos fríos y calientes estructúra de las tormentas. Habitante de las aguas subterráneas, comparte el mundo con los dioses de las semillas de la superficie terrestre y el astro solar en los cielos, separando en tres niveles básicos el cosmos de la huasteca. Todos los dioses aquí presentados son venerados y festejados por los pueblos originarios a lo largo del ciclo ritual anual.